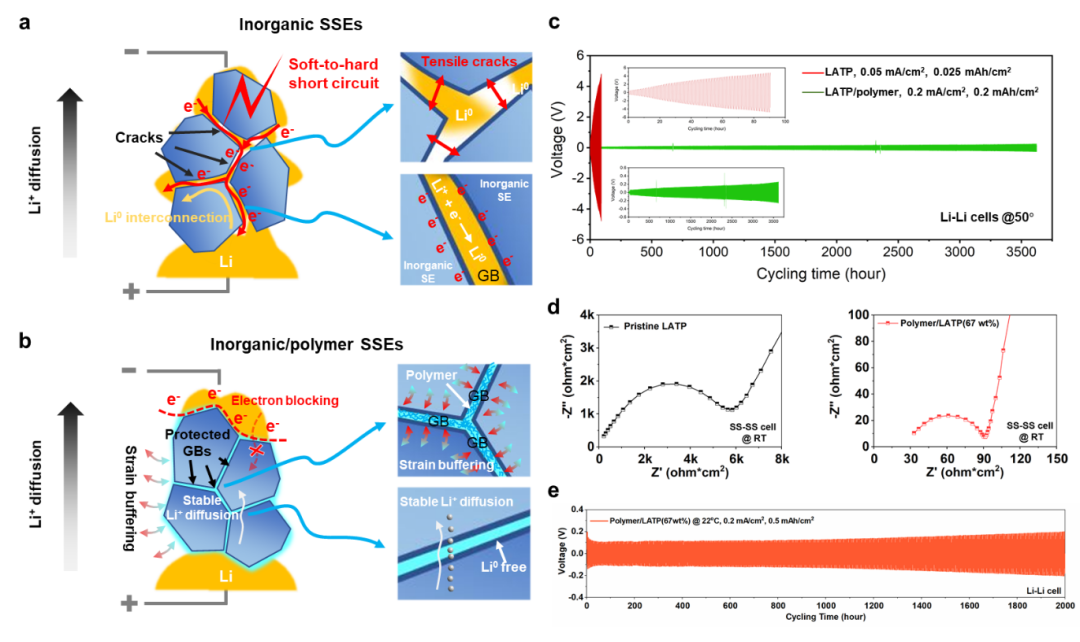

它于5月21日在家中报告说,全稳态锂电池有望达到温度和高温。但是,锂离子本身的锂离子输送的当前稳定性以及由锂的演化引起的(电解质中的电子)引起的短路问题仍然是限制所有固态电池开发的主要瓶颈之一。然而,迄今为止,由于诸如光学显微镜,电子显微镜扫描和结论X成像辐射等技术的空间分辨率的限制,固态电解质短路故障的纳米级源尚不清楚。研究员Wang Chunyang是Shenyang国家材料科学研究中心,中国科学院金属学院和加利福尼亚大学欧文大学的Xin Huolin教授和MIT的Liju教授的成员,已在全粒子状态机制失败方面取得了重要的研究成功。电池。该研究团队在电子显微镜递送区域中使用了将短路转移到纳米级的非有机固体电解质的软机制,其背后是动态锂离子。这项研究的结果于5月20日发表在《美国化学学会杂志》上,标题为“纳米级的纳米级短路来源到无机固态电解质”。材料结构和缺陷系的研究人员Wang Chunyang是该论文的第一作者和作者。对原位电子显微镜的观察表明,由固体选举物的内部缺陷诱导的雨金属和相干电子路径(例如晶界,孔等)直接导致固态电池的短路。此过程分为两个阶段:软短路和硬短路。软短路(本质上是动态的,可以在没有电子的情况下返回分解)来自纳米级的降雨和瞬时锂金属相干性。随后,随着较高的短路频率和增加的短路电流,固态电解质逐渐从名义电子绝缘体变为备忘录的非线性电子导体状态,最终导致硬型短态电池电路。在此过程中,缺陷诱导的纳米级锂切除和“浸润”导致“液体相似的金属拥抱”破裂的多晶型固定电解质,这是在固体电解质的硬电路过渡中柔软短路的重要原因。在各种无机固体电解质中进行系统的研究表明,这种故障机制在纳西孔的类型和石榴石类型无机固体电解质中很常见。基于这些发现,研究团队使用了三维电子绝缘和机械弹性聚合物网络来生成InorGanic/有机复合固体电解质,可有效防止降雨,互连和诱导的短路失效电化学稳定性。这项研究释放了固体电解质的短路转移的软机制及其与锂离子动力学的内在相关性,可以使对固体电解质的纳米级破坏机理有了新的了解,并为开发新固体电解质的发展提供了理论基础。该研究还具有电子显微镜先进传播在解决能源领域的主要科学问题中的重要作用。 ▲无机固体电解质中的软短回路 - 硬短回路过渡机制的示意图以及抑制性▲锂金属沉淀的机制 - 在 - 在 - 阳性电解电解质短路动力学▲硬电路短路短路动力学和短路电流电流电流电流监测线的sot sito eletromicro观察中。 inorGanic复合固体电解质纸链接:https://pubs.acs.org/dii/10.1021/jacs.5c04113

它于5月21日在家中报告说,全稳态锂电池有望达到温度和高温。但是,锂离子本身的锂离子输送的当前稳定性以及由锂的演化引起的(电解质中的电子)引起的短路问题仍然是限制所有固态电池开发的主要瓶颈之一。然而,迄今为止,由于诸如光学显微镜,电子显微镜扫描和结论X成像辐射等技术的空间分辨率的限制,固态电解质短路故障的纳米级源尚不清楚。研究员Wang Chunyang是Shenyang国家材料科学研究中心,中国科学院金属学院和加利福尼亚大学欧文大学的Xin Huolin教授和MIT的Liju教授的成员,已在全粒子状态机制失败方面取得了重要的研究成功。电池。该研究团队在电子显微镜递送区域中使用了将短路转移到纳米级的非有机固体电解质的软机制,其背后是动态锂离子。这项研究的结果于5月20日发表在《美国化学学会杂志》上,标题为“纳米级的纳米级短路来源到无机固态电解质”。材料结构和缺陷系的研究人员Wang Chunyang是该论文的第一作者和作者。对原位电子显微镜的观察表明,由固体选举物的内部缺陷诱导的雨金属和相干电子路径(例如晶界,孔等)直接导致固态电池的短路。此过程分为两个阶段:软短路和硬短路。软短路(本质上是动态的,可以在没有电子的情况下返回分解)来自纳米级的降雨和瞬时锂金属相干性。随后,随着较高的短路频率和增加的短路电流,固态电解质逐渐从名义电子绝缘体变为备忘录的非线性电子导体状态,最终导致硬型短态电池电路。在此过程中,缺陷诱导的纳米级锂切除和“浸润”导致“液体相似的金属拥抱”破裂的多晶型固定电解质,这是在固体电解质的硬电路过渡中柔软短路的重要原因。在各种无机固体电解质中进行系统的研究表明,这种故障机制在纳西孔的类型和石榴石类型无机固体电解质中很常见。基于这些发现,研究团队使用了三维电子绝缘和机械弹性聚合物网络来生成InorGanic/有机复合固体电解质,可有效防止降雨,互连和诱导的短路失效电化学稳定性。这项研究释放了固体电解质的短路转移的软机制及其与锂离子动力学的内在相关性,可以使对固体电解质的纳米级破坏机理有了新的了解,并为开发新固体电解质的发展提供了理论基础。该研究还具有电子显微镜先进传播在解决能源领域的主要科学问题中的重要作用。 ▲无机固体电解质中的软短回路 - 硬短回路过渡机制的示意图以及抑制性▲锂金属沉淀的机制 - 在 - 在 - 阳性电解电解质短路动力学▲硬电路短路短路动力学和短路电流电流电流电流监测线的sot sito eletromicro观察中。 inorGanic复合固体电解质纸链接:https://pubs.acs.org/dii/10.1021/jacs.5c04113